▲万松行秀像

北京的胡同举世闻名,最早的自然是位于西四南大街靠西的砖塔胡同。据史料记载,砖塔胡同是元代大都29条胡同中唯一留名至今的,故而有“北京胡同之根”的美誉,说它是京城1204条胡同之鼻祖亦不为过。但鲜有人知道,这远在燕山脚下的砖塔胡同竟然还与我们大河之东的运城大有渊源。

砖塔胡同所指砖塔叫万松老人塔,至今仍耸立在北京二环以内西四路口西南,是金元之际默照禅大师万松行秀(1166—1246)的骨殖塔。此塔建于元初,迄今近800年,最初塔身七级,形制为八角密檐式,高仅一丈五尺;清乾隆十八年(1753)康亲王永恩奉敕重修时砌建新塔,将原塔裹于其内并加高至九级,使得塔高近乎16米,更显巍峨,形成了“清塔包元塔”的建筑奇观。1927年,北洋政府交通总长叶恭绰等集资对清塔予以整修。近代以来,鲁迅、老舍、张恨水等文化大家均在砖塔胡同与古塔比邻而居。2013年,万松老人塔被国务院列入第七批全国重点文物保护单位。2014年,北京西城区文化委以“利用文物来保护文物”的理念,把塔院开辟为全国首例民办官助的文保项目,引入了京味文化新载体正阳书局,使之成为公益性的阅读空间。

北京砖塔胡同的万松老人塔院(资料图片)

万松行秀旷达圆融、行走于乱世之中,跨金代、元朝两个时期,堪为一代禅宗巨匠,以“儒释兼备,宗说精通,辩才无碍”著称,于宗教、政治皆有重大影响,“两河三晋之人皆饮师名”,“门庭广高,四方尊之”。受其禅法思想影响,俗家弟子、一代儒将耶律楚材位至宰相,“以佛治心,以儒治国”,成为著名的政治家;嗣法弟子雪庭福裕担任了“释教总统”统领佛教,“权天下僧人”。

针对万松行秀的研究,史学界要少于佛学界,而且佛学界的研究,重点在于其禅学思想,涉及其生平少而简。特别是关于万松行秀原籍认定方面,大多人云亦云、以讹传讹,失之草率。本文重点放在万松行秀原籍之考证,对于其全面的评传不复赘言,采用“易网邢台”历史人物专栏所刊载之文本,附录于侧。

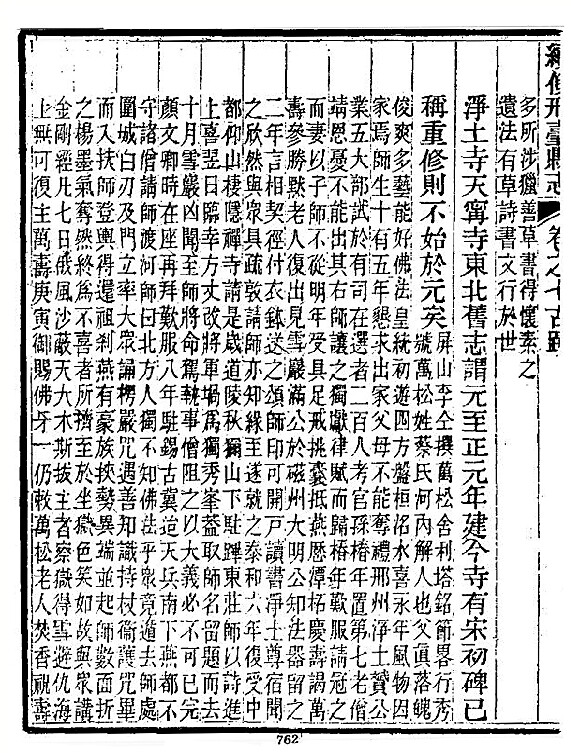

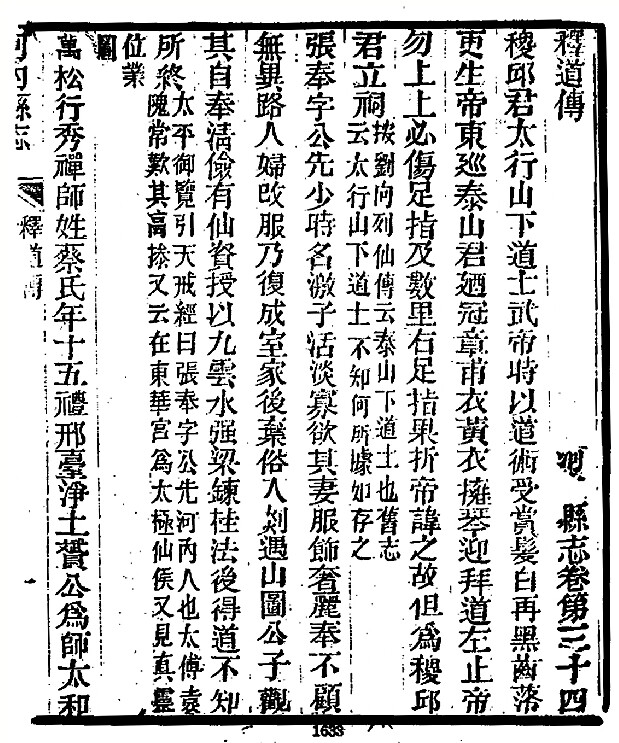

万松行秀的传记未见于正史,多收录于佛家典籍之中,有八九种之多,但最直接的莫过于收录在光绪版《续修邢台县志》中的《万松舍利塔铭(节略)》(影印件附后)。万松老人圆寂之后,当时共修建了两座舍利塔,一座就是北京这处,另一处在河北邢台净土寺,建造于元代至元十九年(公元1282年),因为万松老人十五岁最初出家于此。净土寺与舍利塔“文革”期间遭毁,荡然无存,好在塔铭被记于地方志书中得以留传,成为万松禅师研究最为可靠的原始史料。说它最为可靠,还在于塔铭的作者李仝与万松行秀甚为亲密的关系。

李仝的父亲是李纯甫(1177—1223),字之纯,号屏山居士,金末著名文学家,是万松老人的居士弟子,与耶律楚材多有交往。耶律楚材曾为李纯甫《楞严外解》作序,文中提及“其子阿同辈待余以叔礼”。此“阿同”便是李仝,后来也做了万松老人的在家弟子。以李仝这样特殊的身份,对万松老人的总结与描述,真实性与可信度当显而易见。

塔铭开门见山,介绍了行秀禅师的原籍及家世:“行秀号万松,姓蔡氏,河内解人也。父真,落魄俊爽,多艺能,好佛法。皇统初,游四方,盘桓洺水,喜永年风物,因家焉。”大意是说,行秀禅师自号万松,俗姓蔡,是河东南路解州之解县人氏。他的父亲蔡真,多才多艺,热衷礼佛,长相出众,性格豪爽,然而却境遇不佳,生活落魄。金熙宗皇统初年,蔡真游历四方,在洺河沿岸停留日久,喜见永年县的风土人情,便于此落户安家。

如今占主流的观点,说万松行秀是河南沁阳人,或者从古说称其为怀庆府人、河内郡人。如《万松行秀禅学思想研究》(释清如著,台湾中华佛学研究所论丛之52)、《从容录》(宗教文化出版社,中国佛教禅宗典籍)等皆依此说。偶也还有他说,认为万松行秀是洛阳一带人。如国家出版基金资助项目、“十二五”国家重点图书出版规划项目《中华佛教史·宋元明清佛教史卷》(总主编季羡林、汤一介,魏道儒著,山西出版传媒集团 山西教育出版社)称:“行秀(1166—1246),河内之解(河南洛阳一带)人,俗姓蔡。”毫无疑问,以上这些说法都带有认知上的硬伤。“沁阳说”误读了“河内”这个概念,且无意或有意忽略了“解人”如此明晰的标示;而“洛阳说”虽关注到了“解”之信息提示,却忽略了“河内”之前提条件。

我们认为,塔铭中“河内解人”之“河内”并非确指河内郡或河内县,而是一个比之一郡或一县更为广义的地域概念,泛指中下游之黄河以东以北的大区域,基本就是古冀州所包含范围。

李仝《万松舍利塔铭(节略)》,明确告诉人们,行秀禅师原籍在河内之解县,即今天山西晋南之运城。依塔铭所记,行秀父亲蔡真皇统初年离开家乡定居河北永年县。皇统年号使用了9年,即1141至1149年,也就是说,最晚不超过1145年,或者说在1145年之前,解县人蔡真已落户永年县了。20多年后的1166年,行秀方才诞生。因而,永年县才是行秀的出生地。这与距离不远处的河内县、河内郡并无关系,而其根脉恰在大河掉头东去处的山西运城。

河内作为一个地域概念,其内涵与所指随时代变迁亦发生着变化。西周时期,河内地区是与冀州画等号的,如《周礼·职方》:“河内曰冀州。”春秋战国时期,以黄河以东以北为河内,黄河以南以西为河外,范围与之前相当。如《史记·魏世家》张守节正义:“古帝王之都多在河东、河北,故呼河北为河内,河南为河外。”又云:“河从龙门南至华阴,东至卫州,折东北入海,曲绕冀州,故言河内云也。”用反证法,也可得出同样的结论。关于“河外”,《辞海》收录有专门条目:春秋晋人称河北为河内,河南为河外。战国魏人称河南、河西为河外。那么与之相对应,河北、河东也必是魏人认识当中的河内了。李仝作塔铭,称万松禅师为“河内”“解人”,实在是给其师原籍贴上了春秋晋国、战国魏地的标签,本为追远穷源、崇雅尚古,不想却惹出麻烦,误导了后人。

至汉代时,河内概念有所收窄,成了今河南省黄河以北地区。司马迁《史记·货殖列传》说:“昔唐人都河东,殷人都河内,周人都河南。夫三河,在天下中,若鼎足,王者之所更居也,建国各数百千岁。”河东、河内、河南“三河”地区作为我国古代政治、经济、文化中心的论断由始形成。《史记·晋世家》:“当此时,晋强,西有河西,与秦接境,北边翟,东至河内。”《正义》解释说:“河内谓怀州。”《史记·河渠书》:“西门豹到漳水溉邺,以富魏之河内。”《史记·项羽本纪》:“司马卬为殷王,王河内,都朝歌。”

与此概念相类似,汉代设河东郡,而治下的今芮城县叫河北县,三国、西晋也是一样,而在隋唐,河北县又被设到了今平陆县,这些都与今天之河北省当然不是一个概念,岂能同日而语?

河内郡自秦而设置,历代辖境名称虽然也有变化调整,但基本上脱不开今河南省黄河以北、太行山以南、安阳滑县以西区域。而河内县隋开皇十六年由野王县改设而来,治所就是今河南沁阳市,隋大业三年(607)为河内郡治,唐为怀州治,元为怀庆路治,明为怀庆府治,1913年改名为沁阳县。

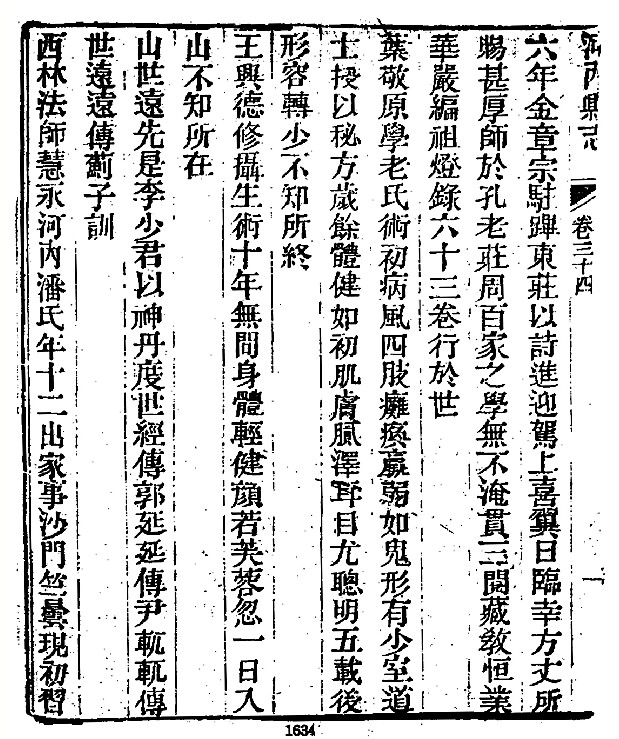

持万松行秀禅师原籍沁阳观点者,将“河内解人”之“河内”理解为河内郡或河内县,却对紧随其后的“解”字视而不见、避之不谈。可以肯定的是,不作考证、不求甚解而持此观点的不仅仅只有今人,清道光五年刊行的《河内县志》卷第三十四“释道传”即将万松行秀禅师列第三而收录,全文如下:

万松行秀禅师,姓蔡氏,年十五礼邢台净土赟公为师。太和(原文有误,应为泰和)六年,金章宗驻跸东庄以诗进迎驾。上喜,翼(通翌)日临幸方丈,所赐甚厚。师于孔老庄周百家之学,无不淹贯,三阅藏教,恒业《华严》,编《祖灯录》六十三卷行于世。(影印件附后)

或许地方志书言之凿凿,正成了后世宁信其真、以讹传讹的有力推手。

而“洛阳一带说”立论的依据,应当是“解”这个历史学地名作为古邑名称最初的含义。春秋时代,“解”作为周朝畿内之邑,就是位于今天洛阳一带,而且有大解、小解之分,据史学家考证,大解在今洛阳市南,小解在今洛阳市西南。《左传》有载:昭公二十二年,“王师军于汜,于解,于任人”。《续汉书·郡国志》云:河南尹雒阳县“有大解城”。然而,金元时代,这里并没有名为“解”的县制。该说最致命之处还在于,洛阳一带处于“河外”,与“河内”这个大前提相悖,故不能成立。

依照古代文化常识,在超出县域的范围空间,作人物籍贯一类的介绍,惯常规则一般当举至县制。据此,“河内解人”之“解”应当就是县制名称了。翻检《金史》卷二十六志第七地理下,河东南路之解州,辖六县四镇,分别是解、平陆(有张店镇)、芮城、夏(有曹张镇)、安邑、闻喜(有东镇、刘庄镇)。而同属河东南路的怀州,辖四县六镇,分别是河内(有武德、柏乡、万善、清化四镇)、修武(有承恩镇)、山阳、武陟(有宋郭镇)。《元史》卷五十八志第十地理一中书省怀庆路领司一县三州一,三县分别为河内、修武、武陟,治内孟州又领河阳、济源、温县;晋宁路领司一县六府一州九,其中之解州下领解县、安邑、闻喜、夏县、平陆、芮城。

无论是从万松行秀1166年诞生时的金代,或者是从1246年圆寂时的元朝,今河南沁阳市一带均无解县之县级建制,而在今山西运城,自汉代设立开始,解县辖域虽多有微调,但都是作为县制或以上长期存在着的。这是万松行秀禅师籍贯地为今天之运城无可辩驳的铁证。

如此观点,清代聂先编撰的《续指月录》(二十卷)应当是可以作为旁证的。明代的《指月录》集录自过去七佛至宋代共十六世之禅宗传承法系六百五十人的言行传略,聂先续书自十七世(南宋)起至三十八世(清初),又续记了约五百年。《续指月录》卷七载:“万松行秀禅师,姓蔡氏,古河内之解人也。”一个“古”字再加一“之”极见功力及学养,是一种提示或者说是校正,惜并未引起广泛的关注以及正确的回应,以至于后世依旧将错就错、一误再误。

也许有读者心存疑问:关于万松行秀禅师,你们运城方面留有什么记载,见诸何种文存?坦率说,运城此前的各类名人辑录,乃至山西省等方面资料,均未见到万松行秀的名字。分析其原因,一是其父亲蔡真早年落魄离乡,后亦未入仕建功,在故土显然没有影响力,地方志书肯定未记一笔。第二,万松行秀本人出生于河北永年,又长期修行于邢台一带,纵然在佛教禅宗界法名赫赫,奈何《金史》《元史》皇皇两部正史均未列传以记,近现代通行的《辞源》、《辞海》、名人录也未予收录,直接导致其未能在更为广阔的社会层面形成巨大影响。据运城及山西相关名人录类丛书编辑说明,参与者搜集整理工作通常会依据当地方志及历代正史,甚或是民间传说、文化遗存。如果这几类均未牵涉,挂一漏万就在所难免了。

令人遗憾的是,由于年代久远,记载阙如,关于万松老人及其父蔡真的桑梓及家世难以有更为翔实的状述,留待有心人再去发现。笔者曾翻检民国版《解县志》,于卷之二“氏族略”找到唯一关于解县蔡氏的记载:

城内有蔡氏,原籍无考,清康熙时蔡珴创修家谱云:自明末徙居城内崇宁坊。其家有高楼一座,故人呼其处为“蔡家楼”。(蔡家)世代业儒。清季文焕举人。现有二十余户。

不知道行秀父亲蔡真是否与这一支蔡氏同宗。

光绪版《续修邢台县志》所录的《万松舍利塔铭(节略)》影印件

道光版《河内县志》相关内容影印件

万松行秀生平

万松行秀(1166—1246),法名行秀,自号万松,世称万松老人。祖籍河内解县,出生于河北永年。金末元初之际,社会动荡,民不聊生,他出家净土寺,得法雪岩满;高树法幢,广播法雨;信众如云,朝野倾慕,是当时北方佛教的泰斗,同时也是具有重要影响的宗教政治人物。

一、出家净土寺

行秀,俗姓蔡,其父蔡真“多艺能,好佛法”,因战乱频仍,生活无济,携家人四处漂泊。金皇统(1141—1149)初,“盘桓洺水”,因喜好永年(今河北永年)风土,遂安家落户。行秀自幼受家庭熏陶,信仰佛教,“超然有出世志”。十五岁时,他恳求出家为僧,父母见其志不可夺,就带他到邢州净土寺,礼赟公(赟允)为师。当时,金朝对出家僧侣要求甚严,禁止私度,凡出家者需由朝廷定额“试经度僧”,考试不合格将令还俗。这一制度表面视之似为限制佛教发展,其实对提高僧侣素质,纯洁僧侣队伍大有裨益。行秀出家也不例外。他入净土寺后,系统学习了“五大部”经典。不久,在有司举行的统一考试中,他匠心别具,“独献律赋”而归。他的答卷令考官孙椿年大为叹服。孙想推荐他做官,并答应将女儿许配给他,都被他一一拒绝。就这样,行秀由一首律赋顺利地通过了僧籍考试,成了一名朝廷承认的合格僧人。

二、得法雪岩满

行秀通过考试后,于第二年在净土寺受具足戒。受具不久,他感到机缘成熟,应当出去参访学习。当时北方以中都燕京佛教尤盛,梵刹林立,“禅伯甚多”,“僧居佛寺冠于北方”。于是,他便选择中都为参学之地。他“挑囊抵燕”后,先后参学于潭柘、庆寿、万寿三个中都最著名的禅寺。在万寿寺参学时,于胜默老人那里得益匪浅。老人对他说:“学此道如锻金,滓秽不尽,精真不显,观君眉宇间大有物在,此物非一番寒彻不能放下,事后自见,不在老僧多言也。”自此,“师益厉精猛至,寝食俱忘”。拜别胜默后,他又继续参访。后行脚至磁州(今河北磁县)大明寺,谒雪岩满公。雪岩满是曹洞宗鹿门自觉一系第十三代法嗣,门庭高广,饮誉北国。他参满公时,与之“言相契”,遂获准留寺修学。居二年,禅业大进,“尽其底蕴”。满公识为“法器”,就将本派衣偈付之与他,并“勉以流通大法”。行秀由是成为本派法脉第十四代宗主。

三、屡主名刹,两朝倾慕

行秀从大明寺得法后,声名大振,各地纷纷请他说法,做住持。邢州净土寺“尊宿闻之欣然,与众俱疏敦请”。他念及在净土寺出家受戒之因缘,欣然应允。他于净土寺建“万松轩”接众自修,由此而有“万松”之号。金章宗时,他移锡中都,住持万寿寺。从此便长期居燕京弘演佛法。承安二年(1197),他应诏住持仰山栖隐寺,旋又住持报恩寺。元太宗二年(1230),又奉诏复主万寿。晚年,他退居报恩寺之从容庵,著书立说。最后示寂于燕。万寿、报恩、栖隐三寺是他在燕京弘法的主要道场。由于他的住持,这三座寺庙,尤其城内的万寿、报恩二寺佛事兴隆,香火旺盛,成为当时名刹。因此之故,他所弘扬的曹洞宗在燕京传播极盛,宗风大振,成为与以万寿寺为传播中心的临济宗并驾齐驱的禅宗名派。

行秀居燕几十年,精进不懈,举扬宗风;“门庭高广,四方尊之”;“两河三晋之人皆饮师名”。他门下弟子众多,得法弟子一百二十人,“束发执弟子礼者不可胜纪”,其中以少室福裕、华严至温、报恩从伦、千松明德和湛然居士从源五人最为著名,可谓行秀门下“五杰”。这五大弟子不仅道行高峻,佛学渊深,而且在元初的政治风云中亦有重要影响。福裕受忽必烈礼遇,总领天下释教;华严至温由其“少时相好”刘秉忠推荐,被忽必烈召至和林居三年,对朝廷“多有赞益”;林泉从伦对本派禅学颇有研究,著有《空谷集》《虚堂集》等多种禅学名著;湛然居士即耶律楚材,他“受显诀于万松”,达三年,后入世度生,“以无为之教,化有为之士”,积极献身于维护先进的中原文化和人民的生命财产,是元初功勋卓著的政治家。这五人中前四位出家者是行秀禅师的正式传法弟子(法嗣),但后来传承此宗法脉的只剩福裕一系。

行秀禅师不仅为北方缁素推崇,还得到金朝和蒙古两朝统治者普遍崇重。金明昌四年(1193),金章宗敬仰他的道行,诏他“于内殿说法”“躬身迎礼”,奉以锦绮大僧祗衣,皇宫贵戚后妃纷纷礼拜、各施珍财。金泰和六年(1206),章宗在西山秋猎时,得到行秀献诗,甚为高兴,第二天便“临幸方丈”拜访他,并取其法名“行秀”,改西山“将军埚”为“独秀峰”。蒙古灭金后,行秀又继续得到蒙古汗廷的礼遇。史载,蒙古大军围攻中都时,守城金军纷纷逃窜,城中百姓也去之大半。面对这一严峻势态,众弟子皆劝他南下避难,他坚决拒绝,并呵责弟子曰:“北方人独不知佛法乎?”众弟子相继南遁,他仍留中都。城破后,蒙军士兵持刀撞进寺中,他毫不畏惧,率大众诵经故如。行秀这种为法忘躯的精神深深为蒙军将士折服。蒙军中有位“善知识”,钦佩其行,下令将士“持杖卫护”、“扶师登舆,得法祖刹”。他因此而闻名蒙古朝野。元太宗二年(1230),富阔台大汗赐佛牙一枚给他,并尊称他“万松老人”。1236年,朝廷差札忽笃侍读,“选试经僧道”,令他主其事。这次活动旨在挽救“自国朝革命,沙门久废讲席,看读甚少”的弊端,他与海云禅师合作,权巧周旋,终使那些目不识丁但道行良好的僧人无一落选。另外,据元僧邵元所撰《山东灵岩寺息庵禅师道行碑》记载,行秀禅师还被蒙古汗廷奉为国师。由上所述,行秀经历金蒙两个北方政权,皆能取得信任和礼遇,足见他道行之高、智慧之深、济世之巧妙。

四、博通诸宗,著述丰富

行秀作为一代宗师,在禅学理论上有精深造诣。他博通诸宗,著述宏富,堪为曹洞中兴名匠。他的禅法,博采众长,圆融深邃,所谓“决择玄微,全曹洞之血脉;判断语缘,具云门之善巧;拈提公案,备临济之机锋。沩仰法眼之炉煹,兼而有之”。参禅同时,他还广泛涉猎华严诸宗思想,“三阅藏教,恒业华严”。他的研究汇集起来,凡有十余种之多,有《祖灯录》《从容庵录》《请益录》《释氏新闻》《辨宗说》《观音道场》《药师金轮》《心经风鸣》《鸣道集》《禅悦法喜集》等。其中以《从容庵录》最为精辟。

《从容庵录》是行秀禅师评唱天童正觉《颂古百则》的禅学名著。书以斋室命名,从容庵是他晚年居所,在燕京报恩寺内。此录的每则公案皆由五部分组成。第一部分为示众,是为公案所作的引子;第二部分是从正觉《颂古百则》上摘录下来的公案;第三部分是对公案的评唱;第四部分是从正觉《颂古百则》上摘录下来的颂古;第五部分是对颂古的评唱。此录的主旨在解释和擅发正觉《颂古百则》之精微,为此作者征引了大量佛学典故,因此,它对学人参究祖师心印、如来涅槃妙心无疑极有帮助。他的弟子耶律楚材对此录评唱甚高,称赞说:“其片言支字,咸有指归,结款出眼,高冠古今,是为万世之模楷,非师范人天,权衡造化者,孰能于此哉!”此录之禅学地位,由此显见。

五、耶律楚材从他学禅

行秀禅师精参佛学,而又不囿于佛学。他同时广泛涉猎世间学问,“于孔老庄百家之学无不会通”,尤精于儒释,儒学在他思想上占有重要位置。这些广博的学识为他弘扬佛法、济世度生提供了极大方便。正依于此,他使深受儒家思想熏染的耶律楚材由儒归佛,醉心佛道,潜心习禅,终成伟器。耶律楚材(1190—1244),契丹族人,为辽开国皇帝阿保机九世孙。金朝末年,入仕中都。为官不久,中都便被蒙军攻陷。楚材深受打击,抱以归隐之心投向佛门。当他拜谒昔日旧交圣安寺澄公老和尚时,澄公自知年事已高,又不谙儒学,恐难胜任,就将他推荐给“儒释兼通”的万松老人。

行秀欣然接收了他,为他取名“从源”,号“湛然”,世称“湛然居士”。行秀对耶律楚材因机施教,循循善诱。楚材在其门下精进不懈,“杜绝人迹,屏斥家务,虽祁寒大暑,无日不参”。经三年潜心习禅,楚材“大会其心”,“尽得其道”。他不仅领悟了“其法忘生死,外身世,毁誉不能动,哀乐不能入”的高深佛教谛理,同时还深得行秀禅法“机锋罔测,变化无穷,巍巍然若万仞峰莫可攀仰,滔滔然若万顷波莫能涯际,瞻之在前,忽焉在后”的要旨。通过学禅,他的思想境界大大提高。他认为从前所学“皆块砾耳”,“吾门显诀,何愧于《大学》之篇哉”。这些参学所得启发楚材重新思考人生、面对社会,使他开始了新的人生旅程。学禅三载后,他即应诏奔赴大漠,“扈从西征”,参与蒙古汗廷政治;不辞艰辛,忍辱负重,为维护中原先进文化,社会秩序及广大人民的生命财产,为蒙古完成统一大业作出了巨大贡献。一个曾经对事业、人生心灰意冷的人,陡然有如此挺然丈夫之志,并做出出生入死、赴汤蹈火的举动,令人不可思议,不仅今人疑惑,当时之人也甚为不解。楚材曾感慨地回答说:“汪洋法海涵养之力也!”的确,这是博大精深的佛法涵养力量的作用;是佛教“自利利他,自行化他”,“不为自己求安乐、但为众生得解脱”的崇高理想的激励。行秀禅师是指点楚材接受佛教、领悟高深佛理的导师,功绩千古不没。

公元1218年,耶律楚材被成吉思汗召用,从此他便进入蒙古政治圈中,位极人臣。虽然国事繁忙,但他并未因此疏远其师,而是一直保持密切来往。楚材身处大漠时,虽远隔万水千山,仍与师书信不断。1224年,行秀将《从容庵录》寄到西域,他拜读后,不禁抚卷叹曰:“万松来西域矣!”归燕后,与师往来更为频繁,曾将珍藏在承华殿的金代名琴“春雷”及名曲《种玉翁悲风》赠与行秀,并以此为题赋诗多首相赠。师徒情笃由此可见一斑。

六、塔葬燕冀

诸行无常,万物有灭。1246年行秀禅师结束了他人世间的短暂停留,示寂于燕京,终年八十一岁。北方佛子顿失依怙,无任悲痛,为了表示对这位禅门宗师的怀念,纷纷起塔供奉。据史料记载,有两处供奉他身骨的塔已经得到确定:一处在北京,位于西城区西四南丁字街西,世称“万松老人塔”;一处在河北邢台,位于市西南古塔群中。遗憾的是邢台的行秀身骨塔已于“文革”中随塔群毁灭不复存在了。